新闻中心

NEWS CENTER

“十年磨一剑”,解锁新能源车长续航“关键钥匙”

创新故事

刚刚过去的“五一”假期,南京动量材料科技有限公司依旧宾客盈门,前来参观洽谈的客户络绎不绝。“公司去年成功实现纳米多孔碳粉量产,获得众多客户和投资方青睐,目前正在进行Pre-A+轮融资。”作为公司创始人、首席技术官,“80后”力小安言语间满是自豪。

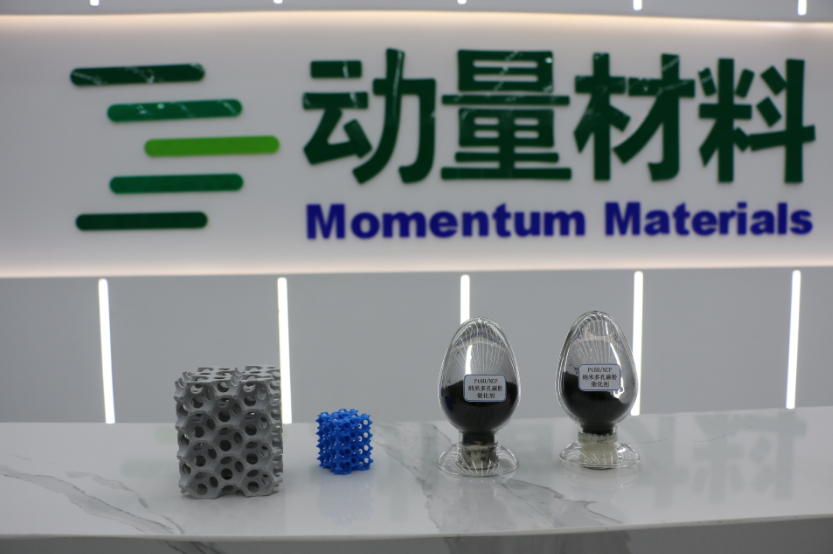

纳米多孔碳粉及其结构模型

多孔碳粉是锂电池硅碳负极的核心材料,其孔道的孔容越大,电池的容量就越大,被业界称为解锁新能源车长续航的“关键钥匙”。“当前市场上广泛应用的碳粉,存在孔道分布较宽、批次稳定性欠佳的问题,且难以同时兼顾孔容与强度,使得电池容量受限,使用寿命也大打折扣。”力小安告诉记者,纳米多孔碳粉直径约10微米,碳颗粒表面和内部分布着大小均匀的纳米孔,具有孔径一致、三维联通、肚大口小的特点,可以显著改善电池性能,大幅延长电池寿命。

纳米多孔碳粉售价曾高达200元/克,但行业对其一致性和稳定性要求很高,这也正是制约纳米多孔碳粉产业化的难点所在。为解决这一难题,力小安花了10多年时间。

力小安在实验室

2009年,力小安从南京理工大学硕士毕业后,远赴加拿大读博,其间开始了纳米多孔碳产业化应用课题研究,在实验室成功发明了一种适合工业化生产的纳米多孔碳膜生产工艺。

2017年底,力小安怀揣“科技报国”的创业梦想回国。在市场调研时,他发现国内同类型材料对国外依赖性很大,于是决定把纳米多孔碳材料产业化作为创业方向。经过多地考察后,力小安最终选择较早布局新能源汽车产业的溧水经济开发区,与两名合伙人筹资100多万元,注册成立了南京动量材料科技有限公司。

“规模化生产绝非易事,远比在实验室做实验难得多。”回顾创业历程,力小安感慨,纳米多孔碳粉量产转化过程中,技术难题层出不穷,不仅需要充足的资金,更需要等待“柳暗花明”的耐心和毅力。

作为公司董事长,力小安常常是白天处理行政事务,晚上则切换为首席技术官,通宵达旦在脑海中不断推演工艺过程,再讨论、再验证,如此反复,不断优化原材料的配方和改进工艺。

在溧水深耕6年后,力小安带领团队终于找到让碳原子按“指令”排列的“魔法”,并在当年成功实现纳米多孔碳粉量产。“我们生产的纳米孔碳粉的孔道大小可根据客户需求进行定制,同时,孔道结构也可根据负载物的大小进行定制。”力小安介绍,除了应用于锂电池的负极材料,纳米多孔碳粉还可用作氢燃料电池催化剂载体、固态储氢材料,以及医药、化工类催化剂载体等领域,年市场规模可达数千亿元。

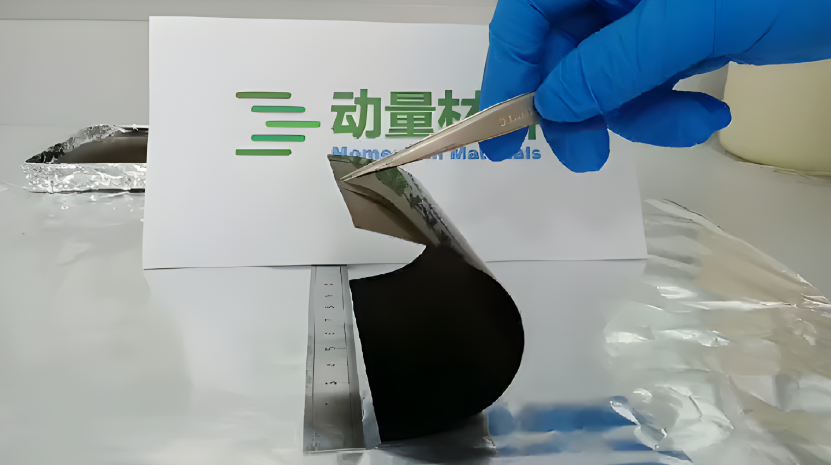

南京动量目前已布局两个生产基地,将分别在今年和明年投产,投产后可年产纳米多孔碳粉超3000吨。“作为动力电池的基础材料,这种碳粉批量上市后将促进锂电池硅碳负极、未来的锂硫电池和氢能行业的快速发展,助力新能源、氢能和储能产业发展。”力小安表示,把纳米多孔碳粉在二维平面上有序排列,就可以加工成纳米多孔碳膜。这是南京动量的另一项自主发明的全球领先产品——可弯曲的碳膜,这是第三代氢气燃料电池膜电极的基础材料之一。

可弯曲的纳米多孔碳膜

回顾创业历程,力小安感慨多多。“2019年上半年,公司成立刚满一年就遇到资金危机,市、区提供了共200多万元的扶持资金,为公司解了燃眉之急,”力小安回忆道,尽管公司前几年发展较为缓慢,但溧水区政府全力帮助公司渡难关,在资金、场地等事项上给予最大力度的扶持。

经过7年培育发展,南京动量从最初的3人初创公司,目前已成长为拥有南京、苏州、加拿大卡尔加里3个研发生产基地的总部企业,手握6项发明授权、9项发明公布、12项实用新型专利授权,展现出强劲的创新实力和市场竞争力。

“今年公司营收预计可达5000万元,明年有望达2亿元,我们计划用两年时间完成A、B轮融资,力争在2030年前实现上市目标。”谈及未来,力小安信心满满。

南京“研”值

近年来,南京不断优化产业空间布局、集聚创新资源、完善上下游产业链,推动新能源汽车产业不断发展壮大,仍然是国内新能源汽车领域的“头部城市”。目前,全市新能源汽车产业链相关企业超过500家,整车产能超百万辆,拥有“重、中、轻、微、轿、专”等系列完整、品种齐全的整车产品线。同时,南京已形成差异化、特色化的“3+1+1”特色布局,即江北地区(含江北新区、浦口区)、江宁区(含江宁开发区)、溧水区3大整车生产区域,栖霞区(南京经开区)为关键核心零部件企业集聚区,秦淮区为智能网联汽车集聚区。

数据显示,一季度全市新能源汽车产量增长19.5%。下一步,南京将持续推进新能源动力电池全产业链建设,提升动力电池产能和装机量,大力引育一批新能源汽车电机、电控企业,推动一批国际国内知名品牌新能源汽车核心零部件在宁研发生产。同时,精心打造智能网联汽车产业优良生态,培育一批掌握车载传感器、车规级芯片和智能车机系统的高科技成长型企业。

产业科普

新能源汽车产业是以电能、氢能等非化石能源驱动技术为核心,通过替代传统燃油动力系统,实现交通领域低碳化、智能化的战略性新兴产业。

电池是新能源汽车产业的“心脏”。随着电池技术的发展,成本越来越低、碳排放越来越低,电动汽车的续航里程越来越远。如今,电池技术的迭代已超越单纯产品升级,而是演变为涵盖材料科学、能源利用和制造工艺重构的三重变革。谁掌握下一代电池技术,谁就将执掌新能源汽车产业的权杖。

转载自南京日报/紫金山新闻 记者 胡英华 徐宁 原文链接“十年磨一剑”,解锁新能源车长续航“关键钥匙”